في مساءٍ خريفيٍّ هادئٍ من أيام نوفمبر، ومع بداية انكسار حرارة الصيف وملامسة النسيم المعتدل للهواء، خرجتُ من المنزل لأمارس روتيني اليومي على الكورنيش. الممشى يمتد بمحاذاة الساحل في خطٍّ يوازي طريق الخليج، حيث يلتقي صفاء البحر بضوء المساء في مشهدٍ يبعث على الراحة.

بدأتُ السير من الجهة المقابلة لحيّ الخزامى في منطقة المزروع، على مقربةٍ من بيتي الذي لا يبعد سوى بضع مئات من الأمتار، ما يجعل الوصول إلى هذا المكان عادة يومية محبّبة.

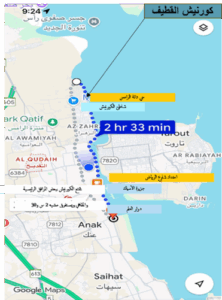

يمتدّ الكورنيش بطول أحد عشر كيلومترًا، من أقصى شمال مدينة القطيف عند بداية حيّ دانة الرامس إلى دوّار العَلَم جنوبًا. تصميمه بسيط لكنه جميل: أرضيته مرصوفة بالخرسانة، وفي أجزاءٍ منها بالطوب الأحمر، وتحفّها مسارات إسمنتية طوليّة من الجانبين، وتتوزّع الأشجار والمقاعد على امتداده من جهة الغرب، ما يجعله متنفسًا رائعًا لأهالي المدينة.

يستغرق مشي الكورنيش كاملًا مشيًا نحو ساعتين ونصف تقريبًا، ويمكن أن تقطعه الدراجة الهوائية بقيادة هادئة خلال خمسٍ وأربعين إلى خمسٍ وخمسين دقيقة. ورغم أن الممشى لا يضم مسارًا خاصًا للدراجات كما هو المأمول لأجل سلامة روّاده، فإن كثيرين يستخدمونه فيها للتسلية والرياضة.

أُنشئ الكورنيش من ردمٍ بحريٍّ مُسنَد بحجارة كبيرة تُعرَف هندسيًا باسم “ريب راب” (Rib-Rap)، وقد سُدّت الفجوات بينها بالإسمنت لمنع تجمّع الأوساخ والحشرات. ورغم بساطته، يمنح المكان لوحة فنية هادئة من الحجر الجيري المحلي الذي يمتد نحو البحر ليحمي الساحل من الانهيار وتأثير المدّ والجزر.

أُنشئ الكورنيش من ردمٍ بحريٍّ مُسنَد بحجارة كبيرة تُعرَف هندسيًا باسم “ريب راب” (Rib-Rap)، وقد سُدّت الفجوات بينها بالإسمنت لمنع تجمّع الأوساخ والحشرات. ورغم بساطته، يمنح المكان لوحة فنية هادئة من الحجر الجيري المحلي الذي يمتد نحو البحر ليحمي الساحل من الانهيار وتأثير المدّ والجزر.

يوفّر الكورنيش متنفسًا بيئيًا وترفيهيًا يجمع بين جمال البحر والطبيعة والخدمات البسيطة التي وفّرتها البلدية من تشجيرٍ وبُساطٍ أخضر على الجانب البري، وبعض ملاعب الأطفال، وحمّامات عامة، ولافتات تشجّع على المشي وتشرح خطواته السليمة، إضافةً إلى مراقبين يتواجدون في أوقات مختلفة للإشراف على عمليات الصيانة والتأكد من نظافته وسلامته.

كما يحافظ موقعه الاستراتيجي على ممرّ مائي طبيعي مهم بين جزيرة تاروت والبرّ القطيفي، يضمن تدفّق المياه بشكلها الطبيعي، ما يجعله متنزّهًا ذا قيمة عالية لأهالي المحافظة ويضفي قيمة بيئية على المنطقة.

كما يحافظ موقعه الاستراتيجي على ممرّ مائي طبيعي مهم بين جزيرة تاروت والبرّ القطيفي، يضمن تدفّق المياه بشكلها الطبيعي، ما يجعله متنزّهًا ذا قيمة عالية لأهالي المحافظة ويضفي قيمة بيئية على المنطقة.

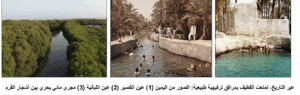

ويمثّل هذا الكورنيش أيضًا شيئًا من التعويض عمّا فقدته الواحة من أماكن ترفيهية طبيعية، بعد انكماش ساحاتها المفتوحة على البحر وتقلّص مساحة رقعتها الزراعية التي كانت تمتد آلاف الأمتار لتحفّ بالواحة منذ قرون، وبعد أن غارت مياه مئات العيون الطبيعية التي كان الناس يلجؤون إليها في فصول الصيف الحارّة هربًا من لهيب الحرّ وخنقة الرطوبة.

ويمثّل هذا الكورنيش أيضًا شيئًا من التعويض عمّا فقدته الواحة من أماكن ترفيهية طبيعية، بعد انكماش ساحاتها المفتوحة على البحر وتقلّص مساحة رقعتها الزراعية التي كانت تمتد آلاف الأمتار لتحفّ بالواحة منذ قرون، وبعد أن غارت مياه مئات العيون الطبيعية التي كان الناس يلجؤون إليها في فصول الصيف الحارّة هربًا من لهيب الحرّ وخنقة الرطوبة.

وقد ازداد الأمر شدّةً مع تمدّد العمران على حساب المساحات المفتوحة، إضافةً إلى الانحباس الحراري وعوادم السيارات والمصانع، واعتياد الناس على المكيّفات التي — رغم كونها نعمة — تسهم في زيادة حرارة الجو الخارجي واستهلاك الطاقة المنتَجة من الوقود الأحفوري.

في تلك الأمسية، كنت أسير متأمّلًا البحر وسكونه، وشاكرًا لوجود هذا الكورنيش وممتنًّا لمن بادر إلى إنشائه واعتنى بصيانته وحافظ على بقائه، ومنع العبث به، حتى بلغت تقاطع شارع الرياض، حيث تقف بوابة جزيرة الأسماك شامخة تستقبل عشّاق المأكولات البحرية.

في تلك الأمسية، كنت أسير متأمّلًا البحر وسكونه، وشاكرًا لوجود هذا الكورنيش وممتنًّا لمن بادر إلى إنشائه واعتنى بصيانته وحافظ على بقائه، ومنع العبث به، حتى بلغت تقاطع شارع الرياض، حيث تقف بوابة جزيرة الأسماك شامخة تستقبل عشّاق المأكولات البحرية.

توقّفت قليلًا لأؤدي بعض التمارين الخفيفة، وفجأة اقتربت مني سنّورة بيضاء تتخلّلها خصلات برتقالية، بعينين لامعتين كحبّتي عنبر. كانت تدور حولي بهدوء، كأنها تستأذن بالاقتراب. في البداية لم أُعرها اهتمامًا، لكن قلبي رَقّ لها حين لاحظت نحولها ومواءها الخافت الدالّ على الجوع. لم يكن معي طعام، لكن صورتها بقيت في ذهني. بحثت بين بقايا الطعام التي يتركها بعض روّاد الكورنيش، فوجدت قشور ربيان متناثرة على صخور الحامي البحري. عدتُ إليها بالقليل منها، فشمّت الطعام وأكلت بهدوء. وقفت أتأملها، وكأنها تشكرني بعينيها.

عدتُ إلى المنزل وأنا أفكر في هذه القطّة الصغيرة. تذكّرتُ صديقًا يعشق القطط إلى حدٍّ غريب؛ أينما سافر كان يلاعبها ويحادثها كما لو كانت بشرًا. كما عادت بي الذاكرة إلى طفولتنا في القطيف في الخمسينات والستينات، حين كانت القطط جزءًا من كل بيت، لا للتسلية فحسب، بل لمكافحة الفئران والحشرات، رفيقة البيوت وأليفة القلوب.

في مساء اليوم التالي، خصّصتُ جزءًا من طعامي في كيس، وحملته معي عند خروجي للمشي. وحين وصلتُ إلى المكان الذي رأيتها فيه، لم أجدها أولًا، لكن قرب الحمّامات الصغيرة سمعتُ مواءً خافتًا. اقتربتُ فإذا بها تبحث عن شيء تأكله. وضعتُ الطعام أمامها، فما إن شمّت الرائحة حتى اندفعت تأكل بشهية ورضًا. تركتُها وأكملتُ مشيي، ثم عدتُ لاحقًا لأطمئنّ عليها، فرأيتها جالسة هادئة وقد شبعت وارتاحت. انتابني إحساس بالرضا وأنا أنظر إليها، وشعرت أن هذا اللقاء البسيط منح يومي معنى خاصًا — كأنها جاءت لتذكّرني أن الرحمة لا تحتاج إلى عمل كبير، بل إلى قلب يسمع مواء الجائعين في صمت ويتعاطف معهم بصدق.

غادرتُ الكورنيش مبتسمًا، وقد أدركتُ أن الرحمة الصادقة تبدأ بخطوة بسيطة وبقلبٍ قادر على الإحساس بمن حوله، سواء كانوا بشرًا أو مخلوقات صغيرة تبحث عن دفء الحياة. وقد لاحظتُ أن كثيرًا من مرتادي الكورنيش يعاملون القطط بلطف ويحرصون على إطعامها. فهي تعتمد في الأساس على بقايا السمك التي يجرفها المدّ إلى الشاطئ، وأحيانًا على الحشرات أو الجرذان الصغيرة، ما يبرز دورها البيئي في المنطقة.

كما علمتُ أن هناك جهودًا كبيرة يبذلها مواطنون ومقيمون لرعاية هذه القطط، سواء ماليًا أو وقتيًا، من خلال مراجعة الجهات المختصة وإيوائها وإرسالها للتبنّي في أوروبا وغيرها. وهنا مفارقة لطيفة: فكثير من أبناء الجيل الجديد، خاصة الأطفال والمراهقين، يميلون إلى اقتناء قطط باهظة الثمن تُجلب من الخارج أو ذات سلالات أجنبية يصعب الاعتناء بها لعدم ملاءمة أجوائنا، ويغفلون وجود قطط محلية متكيفة مع البيئة، وهي بالتأكيد أليفة يمكن استئناسها كما كانت تفعل الأجيال السابقة.

إن مسألة القطط السائبة معادلة صعبة؛ فهي تتطلّب جهدًا ومالًا من جهة، وتواجه صعوبة التبنّي والاهتمام من جهة أخرى، لأسباب مفهومة لمن يسعون لخدمتها. ومع ذلك، يظل الاهتمام الإنساني بها أمرًا رائعًا، كما كان الحال في الأيام الخوالي.

علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية

علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية