“مقدمة”

يأتي هذا التوثيق بعنوان «نزهة في تراث القطيف الجغرافي» بوصفه قراءة، تاريخية معرفية، تفاعلية وغنية للبيئة الطبيعية والجغرافية لديموغرافية واحة القطيف، تُقدَّم بأسلوب مريح وسلس، بعيد عن الجفاف الأكاديمي، ليأخذ القارئ في رحلة معرفية ممتعة عبر المكان والزمان.

[نزهة في تراث القطيف الجغرافي – الجزء الثالث شرقًا إلى تاروت]

بعد مرور ستة عقود ونيّف، تعود إلى الذاكرة ملامح الأيام الخوالي التي سبقت التحوّل البيئي والتطور العمراني وما صاحبهما من تبدل اجتماعي ورقيٍّ علميٍّ وتشابكٍ ثقافيٍّ ساهمت مجتمعة في تغيِّر مشهد الحياة للمكان ومن يعيش فيه.

في هذه الصفحات أسجّل ما احتفظتُ به الذاكرة من صور ومشاهد عن جزيرةٍ رافقت براءة الطفولة وريعان الشباب؛ يوم كانت الطرق موحلة، والمواصلات بدائية، وكان البحر بين الجزيرة وساحل المدينة يفرض طبيعته على حركة الناس.

وأرجو أن تسعفني الذاكرة باسترجاع بعض الذكريات الجميلة بما تركته من أثرٍ فكري وعاطفي عميق؛ ذكريات بقيت مع الزمن، لم تمحُها تعاقب الليالي ومشاغل الأيام وزحمتها. إنها ذكريات تاروت، الجزيرة التي كانت وما زالت جزءًا حيًّا من وجدان أبناء القطيف.

1- استحضار الذاكرة: من القاري إلى الجسر

بدأت علاقتي بتاروت طفلًا. ولأن الذكريات ترسم لوحاتٍ فنيةً من تاريخ المكان والناس، فإن ما أسرده هنا محاولةٌ لتوثيق تجربةٍ عاشها جيلُنا؛ بين القواري (جمع قاري، وهي العربة) التي كانت تجرّها الحمير وهي تخوض مياه البحر لتصل إلى الجزيرة الحالمة، وبين أول جسرٍ ربطَ تاروت بالقطيف، فغيّر شكل المواصلات، وبالتالي طبيعة التواصل بين الجزيرة والساحل البري. وكما يقول د. عبد الجليل السيف: «حينما نكتب فإننا لا نكتب عن ذواتنا، وإنما نُصوّر جزءًا من حياة المجتمع والناس في الفترة التي شببنا فيها ثم كبرنا».

وهذه السردية ليست قصةً متخيّلةً ولا بحثًا مؤرَّخًا، بل مشاهداتٌ حقيقية أبقت أطيافًا من صورٍ لم تفارق شخصًا عاش تلك المرحلة بتأمّلٍ غير مقصود، إنّما كان ثمّة دافعٌ خفيّ يشدّه إليها، فكوَّن منها صورًا في خياله، معزَّزةً بقصصٍ سمعها وأقوالٍ التقطها، ليكتبها بعد سنين طويلة حين استدعتها ذاكرةُ الحنين مع كلِّ نظرةٍ إلى أمواج الخليج وسعف النخيل ومزيج الماء والطين والرطب والتين، فانسابت بشفافيةٍ حروفٌ وكلماتٌ يمليها الشوقُ لذكريات المكان والارتباط بذاكرة الزمان، تلك التي وجدت نفسها في خضمّ طوفان التكنولوجيا اللامتناهي وتعقيداتِ العمران المتمدّد، تائهةً بين الضوضاء والازدحام والعَجَلة.

وقد وجدتُ في قصيدةِ «العودة» للسيّد عدنان العوامي، التي يصوغ فيها شجونَ عشقه لتاروت، تناغمًا مع وجدانِ هذه الذاكرة، إذ يقول:

هُنا هُنا كان فِردَوسٌ ولِهتُ بهِ

عُلِّقتُ دنياهُ مرجًا مُعشِبًا ورُبى

ونخلةً في حنانِ الرملِ غافيةً

تذودُ عن هُدبِها الأقمارَ والشُّهُبا

حتى إذا اشتطَّ بي جهلي فسوَّلَ لي

هجرانَ شطِّكِ، ظِلًّا وارِفًا وصَبا

نسيتُ مَلعَبَ أحبابي ومزرعتي

ورحتُ أحتضِن القصديرَ مُلتهِبا

والآنَ عُدتُ، فهل ألقاكِ حانيةً

تستقبلينَ حبيبَ الأمسِ مُنتحِبا

إذا حظيتُ بطيفٍ من سَنا وطني

فليأخذ الدهرُ ما أعطى وما وهَبا

إن استعادة تلك المشاهد — من القاري إلى الجسر، ومن أحياء تاروت القديمة إلى بساتينها وشواطئها — هي استعادة لمرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة؛ مرحلة تجمع بين بساطة الماضي وبواكير التحديث، وبين رائحة البحر وطفولة المكان.

2- أوّل المعرفة

كانت أوّل معرفتي بتاروت في أواخر الخمسينيات؛ إذ كنتُ طفلًا أصحب والدي في دكّانه بالظهران، وكان إلى جوارنا دكّانان لأخوة من عيال المصلي من تاروت.

في ذلك الوقت، كانت سوق الظهران، القريبة من «سعودي كامب» التابع لشركة أرامكو والمخصّص لموظفيها وعمالها العزّاب من الدرجات المبتدئة، تضمّ دكاكين وبقالات للتموين العام، توفّر مستلزمات المعيشة لسكان الحي المزدحم بالعمال السعوديين، إضافةً إلى منسوبي قاعدة الظهران الجوية.

وكان أغلب أصحاب هذه الدكاكين من أهالي القطيف، يعملون في بيع التجزئة لما كان يُعرف آنذاك بـ«الأرزاق»، وتشمل أساسًا المواد الغذائية: من أرزّ وطحين وسكّر ودقيق وسمن وزيت، إضافة إلى المعلّبات المستوردة، وما يصاحب ذلك من احتياجات السكان من لباس وأدوات منزلية.

كانت سوق القطيف في الأربعينيات والخمسينيات السوقَ المركزيةَ في المنطقة، والمصدرَ الأقربَ لتوفير البضائع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية من فواكه وخضارٍ لسكان مدينة الظهران الناشئة؛ الأمرُ الذي دفع عددًا من البائعين إلى الانتقال من القطيف إلى الظهران، تسهيلًا للمهمة وطلبًا للرزق، مستفيدين من الفرصة الاقتصادية السانحة والتدفّق النقدي الناتج عن أجور العمال المجزية.

وقد شكّلت هذه الدكاكين أيضًا ملتقى للشباب بعد انتهاء ساعات عملهم؛ إذ لم يكن الانتقال بين القطيف والظهران يسيرًا، فوفّرت لهم هذه المحلات مكانًا للراحة والأنس.

كما افتتح كثيرٌ من أهالي القطيف مطاعم تُسمّى «الميز» في أحياء العزّاب التابعة للشركة، وبالتنسيق معها للاستفادة من المرافق المتاحة في الوحدات السكنية التي كانت تُسمّى «لينات» (Laines)، وهي كلمة إنكليزية تعني سكنًا للعزّاب كالعمال والطلاب. ولعل اسم «الميز» أيضا مأخوذ من كلمة Maza الإيطالية التي تعني طعامًا أو وجبة؛ إذ كان في الظهران آنذاك عدد كبير من العمال الإيطاليين الذين جُلبوا للعمل بعد الحرب العالمية الثانية.

في تلك المرحلة الأولى من الطفولة، عرفتُ أن هناك جزيرة هادئة حالمة تحيط بها المياه من كل الجهات، وكان عمري نحو أربع سنوات. وقد بدأتُ بالكاد أدرج في مشيي. وكانت العلاقة بين والدي وعيال المصلي وثيقة؛ علاقة إنسانية قبل كل شيء، شدّت وشائجها روح التعاون، خصوصًا في الغربة.

ومن صور هذا التعاون: تبادل الإشراف على المحلّين عند غياب أحدهم، ومساعدة بعضهم بعضًا في البيع والشراء، وتقديم النصح والمشورة. كانت تلك ثقافة أصحاب المحلات في ذلك الزمن؛ نخوة، ومحبة، وحسن جوار.

وقد قالوا قديمًا:

أجارتَنا إنَّ الخُطوبَ تَنوبُ … وإنّي مُقيمٌ ما أقامَ عسيبُ

أجارتَنا إنّا غريبانِ هاهُنا … وكلُّ غريبٍ للغريبِ نسيبُ

كان عيال المصلي لطفاء إلى حدّ بعيد؛ يعاملونني كأحد أبنائهم، بل ربما بقدر من الحنان يفوق ذلك. وكانت وجوههم سمحة محبّبة إلى القلب. وقد خلقت هذه المعاملة في نفسي الصغيرة وشائج قرب وانتماء لتاروت وأهلها، انتماء نابعًا من محبة صادقة لأبنائها.

فالناس سفراءُ بلدانهم، لا في السفر وحده، بل في معاملاتهم اليومية مع الآخرين؛ إذ يترك حسن السلوك أثرًا طيبًا في النفوس. وصدق من قال:

وَكُلُّ اِمرِئٍ يولي الجَميلَ مُحَبَّبٌ … وَكُلُّ مَكانٍ يُنبِتُ العِزَّ طَيِّبُ

وقد أصبح «سعودي كامب» فيما بعد سكنًا لطلبة كلية البترول والمعادن عند تأسيسها في جمادى الأولى 1383هـ (23 سبتمبر 1963م)، ونُقل جميع عمال أرامكو إلى الحي المعروف بـ«إنتَرمدييت كامب» (Intermediate Camp)، وهو أرقى بكثير من «سعودي كامب»، لكنه أدنى من «كامب السينيور» (Senior Staff) الذي كان مخصّصًا لكبار الموظفين.

وأدّى هذا التغيير في الاستخدام السكني للكامب إلى ضعف سوق الظهران وتقلّص عدد دكاكينها إلى عددٍ قليل استمر في تموين بعض احتياجات الطلبة والأساتذة من منسوبي الكلية، وكانت هذه الاحتياجات محدودة لا تكفي للحفاظ على الزخم التجاري الذي عرفته السوق في الخمسينيات. ونتيجة لذلك، أُغلِق كثير من الدكاكين، وكان من بينها دكّان والدي الذي عاد بعدها إلى العمل في القطيف.

3- الزيارة الأولى

كانت زيارتي الأولى إلى تاروت عام 1961م، حين رافقتُ والدي لحضور مناسبة عند أصدقائه من عائلة المصلي، جيراننا في الظهران. في ذلك اليوم الربيعي اصطحبني أبي مع عمي وابن عمي، وركبنا القاري — العربة الخشبية التي يجرّها حمار — متجهين من ساحل القطيف نحو الجزيرة. وكانت تلك السنة بداية دراستي في مدرسة البحر الابتدائية المقابلة للساحل الذي تنطلق منه رحلات القواري إلى جزيرة تاروت الواقعة قبالة سواحل مدينة القطيف، والمتربعة في قلب خليج تاروت بين رأس تنورة شمالًا وميناء الملك عبد العزيز في الدمام جنوبًا.

قطع الحمار مسافة تقارب خمسة كيلومترات ليصل بنا إلى ساحل تاروت بأمان، سالكًا خطَّ عبورٍ واحدًا ثابتًا يبدو وكأنه مُتَّبع منذ فجر التاريخ، تبعًا لطبيعة التكوين الطبوغرافي للمنطقة. بدأ الطريق من جمرك القطيف القديم باتجاه الشرق، فيما يُعرف اليوم بشارع الفتح، ثم انعطف إلى الشمال عند مصنع الثلج — شارع الجزيرة الحالي — قبل أن يميل قليلًا عند نقطة التقاء شارعي الجزيرة والقدس، ليواصل سيره شمالًا حتى موقع الخزّان الحالي، ثم يتجه شرقًا، على امتداد مسار شارع أُحد الحالي، وصولًا إلى تخوم تاروت.

حتى منتصف الستينيات كانت وسائل المواصلات بين القطيف وتاروت بدائية وبسيطة، وتعتمد على عبور السواحل الضحلة أثناء الجَزْر. فعندما ينخفض منسوب المياه بين الساحل الغربي لتاروت وساحل القطيف الشرقي، كان العابرون يقطعون الطريق مشيًا أو على القواري التي تجرّها الحمير لنقل الأفراد والبضائع الخفيفة يوميًا. ولم يكن الوصول إلى الجزيرة أمرًا يسيرًا؛ فالرحلة تتطلّب متابعة دقيقة لحركة المدّ والجزر، وصبرًا على حالة الطقس، وعلى تقلّب مستوى المياه في الطريق البحري الموحل، إذ قد يتسبب أي خطأ في غوص أرجل الحمار في الطين.

كانت القواري وسيلة النقل الشائعة والأكثر تفضيلًا، وتؤدّي دورًا أشبه بسيارات الأجرة اليوم. أما بعض الأهالي فكانوا يعبرون على حميرهم الخاصة — وهو ما يماثل امتلاك سيارة شخصية في زمننا الراهن. وكان الوجهاء لا يركبون إلا الأتان (أنثى الحمار) لِهُدوئها وثباتها أثناء عبور المياه، فيما قد يجمح الحمار أحيانًا ويتسبب في حوادث عند اشتداد حركة المدّ أو جهل راكبه بمعابر الطريق أو بفن قيادته في الممرات المائية حين يرتفع منسوب المياه. وقد سجّل التاريخ الكثير من هذه الحوادث.

وكانت القوارب خيارًا للتنقل عبر ميناء دارين الذي يمتاز بعمق ساحله، ما يتيح للقوارب الوصول إليه بسهولة ونقل البضائع الثقيلة، لكنه لم يكن عمليًا لتلبية حاجة العبور اليومية الكثيفة والمتكررة، فضلًا عن تكلفته المادية. كما كانت الرحلات البحرية بالقواري آنذاك الرابط الرئيس بين تاروت ورأس تنورة ورحيمة، خصوصًا للعاملين في شركة أرامكو.

4- عبور المقطع

كان الحمار يبدأ رحلته شرقًا من موقع جمرك القطيف القديم — الذي يشغله اليوم مركز المطافئ — ثم يواصل طريقه إلى ما يُعرف حاليًا بشارع الجزيرة، قبل أن ينعطف شمالًا عند مصنع الثلج، ويتابع السير بمحاذاة امتداد شارع القدس الحالي، ثم ينحرف قليلًا نحو الغرب ليصل إلى مسار شارع أُحد، حيث يقع خزان المياه العالي. ومن هناك يتجه شرقًا إلى ساحل تاروت عند تخوم اليابسة. وكان هذا الطريق يُسمّى المقطع، لأنه يقطع البحر بين تاروت والقطيف. وفي بعض الروايات التاريخية التي شهدتها المنطقة، يُذكر عبور العلاء بن الحضرمي لهذا المقطع إلى جزيرة تاروت بمساعدة أحد سكانها سنة 12 للهجرة.

بالنسبة لي، كانت رحلة القاري مليئة بالمشاهد الساحرة. في بدايتها كان الحمار يجرّ العربة فوق أرض بحرية جافة انحسر عنها الماء أثناء الجَزْر. شيئًا فشيئًا بدأت المياه ترتفع لتغمر سيقان الحمار، فيجتهد في التقدّم كلما زادت مقاومة الماء ولين الطين الموحل.

كان الجو ربيعيًا بديعًا، وكنت طفلًا لا يتجاوز الخامسة أو السادسة من عمري. وبرغم علامات الحذر التي ارتسمت على وجوه الركّاب خشية أي طارئ، فإن المشاهد الأخّاذة كانت تشدّ انتباهي: مياهٌ صافية تُرى من خلالها الأسماك، اهتزازُ القاري، ابتعادُ شواطئ القطيف واقترابُ شواطئ تاروت بنخيلها الكثيف… كان ذلك المزيج من البعد والقرب يصنع تجربة لا تُنسى.

5- الوصول إلى تاروت

بعد قطع ما يقارب خمسة كيلومترات عبر البحر، بلغنا سواحل تاروت عند منطقة تُسمّى المَقْطع، وهي الموضع الذي يصل إليه العابرون بعد اجتيازهم مياه البحر. وكانت تلك المنطقة مشهورة آنذاك بكثرة العَواوي التي كنا نسمع عنها في الحكايات الشعبية، إذ ينتشر فيها هذا الحيوان المعروف محليًا بـ الواوي، خصوصًا عند ذكره للأطفال. وقد حضر الواوي في التراث الشعبي القطيفي بوصفه مادة للتخويف، إذ كانوا يقولون للصغار: «جاء الواوي… بياخذك الواوي»، حتى يطيعوا الأوامر ويكفّوا عن العناد. وقد عُرف عن العواوي سَرِقتها للدجاج وأصواتها العالية المزعجة. والـعَوى ليس ذئبًا ولا ثعلبًا، بل صوتٌ يُنسب إلى ابن آوى الذي ينتمي إلى فصيلة الكلبيات، ويُعدّ أكبر أنواعها.

من المقطع يتواصل السير شرقًا حتى نصل إلى تجمعات سكنية بين النخيل، منها أرض الجبل وفريق الأطرش، وكانت تضم أعدادًا قليلة من البيوت البسيطة. وتقع هذه المنطقة حاليًا بالقرب من بريد تاروت عند المدخل. ومن هناك ينعطف المسار جنوبًا مارًّا بفريقي الدشّة والنجيمة، وهما تجمعان سكنيان يُطلق عليهما محليًا فِرقان — وهي التسمية الخليجية للأحياء داخل المدن — إلى أن نصل إلى الديرة الملاصقة لقلعة تاروت من جهتها الشرقية.

لا أذكر بالتفصيل كل ما رأيته داخل تاروت في تلك الزيارة، لكنني أحتفظ بذاكرة البحر الممتد بين ساحل القطيف الغربي وساحل تاروت الشرقي، وبالنخيل المحيط بالقلعة كأنه حارسٌ أخضر؛ منظرٌ ألفَته العين القطيفية في ذلك الوقت، حين كانت النخيل ومياه البحر أصدقاء البيئة ومحور حياة الناس. وتمتاز السواحل المحيطة بالجزيرة برمالها البيضاء النظيفة ومياهها الضحلة الصافية التي تُهيّئ بيئة خصبة لتكاثر الأسماك واحتضان الطيور المهاجرة، ونمو أشجار القرم (المانجروف) التي كانت منتشرة بكثرة آنذاك.

وبعد انتهاء الزيارة، عدنا إلى القطيف بالقاري نفسه وعبر المسار ذاته، لنصل عند الغروب وسط المشاهد ذاتها التي ازدادت جمالًا. كان المقطع، في هدوء أمسياته ونسمات بحره، يملك سحرًا يطرب له القلب. فعند الغروب، حين يتسلّل ضوء الشمس بألوانه الهادئة الزاهية عبر صفحة الماء إلى عمقه، يتلألأ كاللؤلؤ المختبئ في أعماقه، ويحوّل تراب الأرض كأنه يشير إلى الذهب الكامن في طبقاتها. ومع امتزاج زرقة البحر بوهج الشفق، تتحوّل اللحظة إلى لوحةٍ بديعة. وتأتي النسائم الرطبة محمّلة بعبق الملح ورائحة الطحالب، فيشعر المارّ وكأنه يمشي في ممرّ معلّق بين السماء والماء.

6- الحاجة إلى الجسر

ورغم جمال رحلة القاري عبر البحر، فإنها لم تكن مناسبة للاستخدام اليومي، خصوصًا لمن يحتاجون إلى التنقّل المستمر لقضاء شؤونهم من أهالي تاروت. وقد شهدت المنطقة بالفعل حوادث غرق للبشر أو البضائع، فضلًا عن مخاطر العواصف ونفوق الحيوانات نتيجة الإرهاق.

فحتى منتصف الستينيات كانت وسائل التنقّل بين القطيف وتاروت تعتمد على القوارب، أو على العربات التي تجرّها الدواب، والمعروفة بالقواري، والتي تمرّ في طريق ساحلي طيني يتأثر بحركة المدّ والجزر. كان مشهد العبور جزءًا من الحياة اليومية: مياه ضحلة، وجزر صغيرة تظهر حين ينحسر عنها الماء، ورائحة البحر، وحركة الناس الهادئة التي تفرضها الجغرافيا الطبيعية.

ومع بدايات التطوّر بعد اكتشاف النفط وانتشار السيارات، أصبحت الحاجة ملحّة لوسيلة نقل حديثة تربط الجزيرة بالساحل، ليستفيد أهلها من الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية وفرص العمل. فقد بدأت البلاد تشهد تطورًا متسارعًا، ولم يكن لتاروت أن تلحق بهذا التطور وتستفيد منه دون توفر وسائل مواصلات تواكب روح العصر. وهكذا برزت ضرورة إنشاء جسر يصل تاروت بالقطيف بعد عزلتها الطويلة عبر التاريخ؛ إذ كان نقص البنية التحتية للنقل كفيلًا بأن يعزل الجزيرة تمامًا، خاصة في الأجواء السيئة كالأمطار الغزيرة والبوارح.

7- إنشاء الجسر

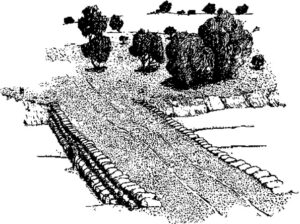

في عام 1373هـ صدر أمرٌ ملكي سامٍ بإنشاء جسر تاروت، وأُسند تنفيذ المشروع إلى هيئة المشاريع العمرانية آنذاك، فيما تولّت الأعمال الميدانية شركة محمد النقادي، إحدى أبرز الشركات في ذلك العصر. تم اختيار مسار الجسر ليكون على نفس مسار القواري المعروف باسم المَقْطع، ويُرجَّح أن سبب اختياره هو كونه المسار الأقل تكلفة، إذ احتاج إلى أقل كمية من الردم مقارنة بالمسارات المحتملة الأخرى.

وبمقاييس ذلك الزمن كان مشروع جسرٍ يمتد خمسة كيلومترات وسط البحر مشروعًا كبيرًا وغير اعتيادي، نظرًا لقلة الموارد من مواد البناء واليد العاملة والآلات. ورغم هذه التحديات، فإن تجاوزها كان ممكنًا بفضل الاعتماد على مواد محلية وأيدٍ عاملة وطنية. كما أن تصميم الجسر وطريقة بنائه لم يتضمّنا تعقيدًا هندسيًا كبيرًا يعيق التنفيذ، رغم وجود فجوات بيئية في التصميم — مثل عدم مراعاة كافية لتدفّق المياه بين جانبي الجسر — إلا أنه يُعدّ من الناحية الإنشائية إنجازًا رائعًا لذلك الزمن.

يتكوّن الجسر أساسًا من ردمٍ ترابي وصخري، إضافة إلى حوامي صخرية على جانبي الطريق. أما الطريق نفسه فكان يتألف من مسارين باتجاهين متقابلين دون حاجز فاصل، وبعرض يسمح بمرور سيارة واحدة في كل اتجاه. وقد رُصف بطبقة من الأسفلت وزُوّد بالخطوط اللازمة لتحديد المسارات. وبالإضافة إلى أكتاف الطريق، كانت هناك مساحة ترابية تفصل الحامي البحري عن الجسر، تُستخدم لعبور المشاة.

كان المشروع ضخمًا لدرجة أن كميات الحجارة والصخور المستخدمة فيه كانت هائلة؛ فقد قيل: «لم يبقَ حجر ولا مدر في القطيف إلا استُخدم في بنائه». فقد استُخدمت صخور جبل الحريف وجبل القوم في العوامية، وحجارة وأتربة سور قلعة القطيف وسوق السكة، وكل ما أمكن جمعه من موارد محلية.

كان الجسر يحتاج إلى كميات كبيرة من الصخور الضخمة لتأسيس القاعدة والأرضية وتشييد الجوانب، إضافة إلى أحجار مختلفة الأحجام لملء مركز الجسر بين الجانبين. ومن المرجّح أن معظم الصخور كانت غير متساوية الشكل، وتتطلّب تثبيتًا بقطع حجرية تُغرس تحتها، بحيث تلامس كل صخرةٍ أخرى مجاورة دون فجوات. أمّا الطبقات الأخيرة فكانت تحتاج إلى حشو بأحجار صغيرة — بحجم قبضة اليد وأقل — ممزوجة بالتراب لتسوية طبقات الهيكل الثلاث.

كانت الأدوات والآلات المستخدمة في الإنشاء بسيطة وغير مكلفة، ومعظمها — إن لم يكن كلها — متوافرًا محليًا أو جُلب من مناطق قريبة. استُخدمت مطارق جاك (Jack Hammers) لاستخراج الصخور وتقطيعها وتمهيدها، ثم نُقلت بشاحنات كنورث لتُفرَّغ وتُدَحرج إلى الموقع بواسطة الجرّافات والجرّارات. كما استُخدمت المعاول والمجارف والعربات اليدوية لتحريك التراب والصخور وتسوية السطح قبل رصفه بالإسفلت.

امتدت مراحل التنفيذ فترة طويلة حتى اكتمل المشروع نحو عام 1384هـ، بعد تعثّرات وتأخيرات متعدّدة، رغم أن استخدام الجسر ربما بدأ جزئيًا منذ عام 1380هـ (1961م)، قبل اكتماله النهائي. وقد مثّل هذا المشروع نقطة تحوّل اجتماعي واقتصادي، إذ سهّل حركة السكان وفتح الباب أمام نمو المدن والأسواق، وأصبح الجسر نفسه متنزّهًا يرتاده الناس.

8- متنزه الجسر

وفّر طريق الجسر متنزّهًا طبيعيًا لأهالي المنطقة بفضل موقعه المميّز في وسط البحر؛ إذ كانت المياه تحيط به من الشرق والغرب في بدايته، ثم من الشمال والجنوب بعد انحنائه. فإلى جانب كونه مسارًا حديثًا للمركبات، كان أيضًا متنفّسًا طبيعيًا مميزًا، وأصبح واحدًا من معالم المنطقة، خاصة لكونه أول جسر بحري يُشَيَّد على الساحل الشرقي.

كان الناس يقصدونه ليلًا ونهارًا، فرادى وجماعات، ولا سيما في فصل الصيف حين تشتد الحرارة، إذ يمتاز المكان بهوائه العليل لانفتاحه على البحر. وكان الأهالي والشباب يخرجون إليه للتنزه مشيًا أو باستخدام الدراجات الهوائية والنارية (الطرامات)، مستفيدين من الشاطئ الممتد على جانبي الجسر. كما كان موقعًا مفضّلًا لهواة صيد السمك بالسنارة، وهي هواية أصيلة محبّبة يمارسها الكثير من أبناء المنطقة.

وهكذا غدا هذا الطريق البسيط، بطول امتداده، ملتقى مريحًا للأصدقاء والأصحاب، ومكانًا واسعًا يمنح الطمأنينة والأنس. وكانت خطوات الناس على الطريق تترافق مع أصوات راديوهات الترانزستور التي يتابعون من خلالها الأخبار والبرامج الإذاعية، بما فيها أغاني أم كلثوم التي تبث مساءً، خصوصًا في ليالي الجمعة؛ فتختلط أنغامها بصوت الأمواج الخفيفة، صانعةً إيقاعًا يأنس إليه المتنزّهون ويمنحهم نشوة طيارة وشعورًا بأنهم في فسحة هادئة من الزمن، وكان ذلك أمرًا طبيعيًا مألوفًا قبل أن تتبدّل أمزجة الناس مع مطلع الثمانينات.

ظلّ الجسر متنزّهًا لأهالي القطيف لفترة طويلة امتدت من منتصف الستينات حتى منتصف السبعينات، وكانت تُقام عليه فعاليات رياضية بارزة مثل سباقات الدراجات الهوائية، وسباقات الجري، وسباقات اختراق الضاحية لمسافة خمسة كيلومترات، وهي مسافة الجسر بين الساحلين.

9- امتداد الجسر

بعد اكتمال إنشاء الجسر، تم تنفيذ امتداد للطريق داخل جزيرة تاروت ليصل إلى القلعة، حيث تتمركز سوق تاروت بالقرب من حمّامها الشهير. ومن هناك يتواصل الطريق شرقًا حتى يصل إلى الربيعية، ثم يمتد إلى سنابس، التي ينعطف عندها المسار جنوبًا باتجاه دارين. وهكذا يغطي الطريق مناطق تاروت السكنية التي تشمل تاروت القديمة وبلدات الربيعية والزور وسنابس ودارين.

10- تاروت التاريخية

تُعدّ جزيرة تاروت واحدة من أقدم مواطن الاستيطان البشري في الخليج العربي، إذ تشير الدلائل الأثرية إلى أنّ جذور الحياة فيها تمتد لسبعة آلاف من السنين، إذ شهدت امتدادات حضارية متواصلة منذ أكثر من خمسة آلاف عام قبل الميلاد. وقد أوضحت الاكتشافات الأثرية الحديثة عن حضور إنساني نشط ومستقر، عكس عمق تاريخ الجزيرة ودورها المحوري في تطور المنطقة.

اقتصاديًا، مثّلت تاروت مركزًا حيويًا في مملكة دلمون، وكانت مرفأً مهمًا للبحّارة وموقعًا رئيسًا لصيد اللؤلؤ، إضافة إلى دورها البارز في الربط بين التجارة البحرية في الخليج والتجارة البرية عبر الدهناء، الأمر الذي جعلها محطة استراتيجية في طرق التجارة القديمة.

وثقافيًا، برزت تاروت بوصفها مركزًا اجتماعيًا نابضًا مؤثرًا، ارتبط بالقطيف وبحاضرة الخليج بعلاقات حضارية وثقافية متينة. وظلّ هذا التواصل عاملًا مستمرًا في تعزيز التبادل الاجتماعي ودعم النشاط الاقتصادي، بما يعكس تداخل الحياة اليومية وحيوية الدور التاريخي الذي أدّته الجزيرة.

11- تاروت القديمة

يتركّز سكّان جزيرة تاروت في عدّة بلدات تشمل الديرة وما جاورها، وقد اكتسبت اسم تاروت لكونها العاصمة، إضافة إلى الربيعية وسنابس والزور ودارين التي شكّلت قرى ذات كيان مستقل. وتمتاز كلّ بلدة بسمات بارزة أسهمت في تشكيل نسيج متداخل ومتناغم ومحبّ للحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في كامل الجزيرة.

الديرة

تُعدّ الديرة أقدم أحياء جزيرة تاروت، ويُقال إن جذورها تعود إلى عهد الفينيقيين قبل آلاف السنين. وهي مبنية على أرض مرتفعة تُشبه التل الطبيعي، وتُرى من مسافات بعيدة. وكانت بساتين النخيل تحيط بها من الجهات الأربع.

تتكوّن الديرة من بيوت متراصّة، وطرقات وممرّات متشابكة ومتعرّجة يتخلّلها عدد كبير من الأزقة الضيّقة المعروفة في اللهجة المحلية باسم الزرانيق، إضافة إلى السوابيط التي تمنح المارّ تحت سقوفها شعورًا بالهدوء والسكينة والأمان. وبينما تتنقّل بخطاك على ترابها، يفوح عبق الماضي من جدرانها وممرّاتها كأنها تسعى إلى رواية تاريخها الضارب في القدم، وترسم أمامك صورة حيّة لذكريات أجيال تعاقبت عليها آلاف السنين.

بُنيت بيوت الديرة من الحجر البحري والطين الذي يُستخدم ملاطًا أو يُشكَّل منه اللَّبِن (الطوب) عبر خلطه بالتبن وتجفيفه تحت الشمس، وهي خطوة تُعدّ تطورًا تقنيًا مقارنة باستخدام الطين الخام. وتمتاز هذه المواد بصداقتها للبيئة وبخصائص عزل حراري جيّدة، لكنها تحتاج إلى حماية من الرطوبة والمياه. وكانت الديرة قديمًا محاطة بسور من جميع الجهات—اندثر اليوم ولم يبقَ له أثر. وبالقرب من الديرة تنتشر أحياء صغيرة متفرّقة مثل الدشّة والنجيمية وأرض الجبل وفريق الأطرش والخارجية.

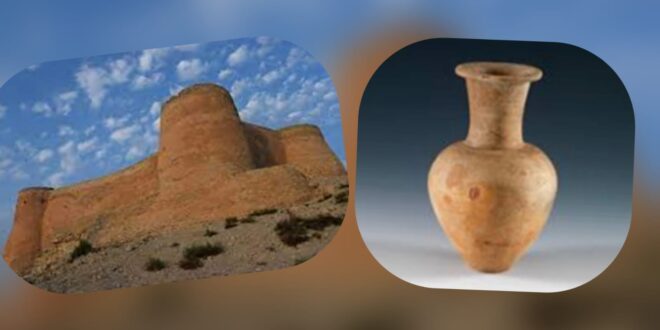

وإلى جوار الديرة، من الجهة الجنوبية الغربية، تقع قلعة تاروت تُعرف بالقلعة البرتغالية، حيث يذكر الكثير من المؤرخون إنهم شيدوها في القرن السادس عشر الميلادي لأغراض عسكرية ابان غزوهم الخليج. وهناك من يرى أن السكان المحليين هم من بنوها للدفاع عن مركز الجزيرة. وقد جرى الحفاظ عليها كمعلم سياحي وتاريخي بارز، ويمكن لداخلَها رؤية تفاصيل معمارية دقيقة تُبين صلابة دفاعية متماسكة.

العين العَودة وحمّام تاروت

تُعد العين العَودة، أو عين القلعة، أحد أبرز معالم جزيرة تاروت وأهم مصادر المياه فيها عبر التاريخ، إذ اعتمدت عليها الجزيرة اعتمادًا أساسيًا في جميع احتياجات الحياة للإنسان والحيوان والزراعة، وخاصة للاستخدام الآدمي. ولشدّة ارتباط الحياة بها، اكتسبت العين دلالة روحانية عميقة في الوعي الجمعي لما أدته من دورٍ محوريّ في استمرار الحضارة على الجزيرة لآلاف السنين، وكانت مياهها المعدنية تُستخدم للاستشفاء بفضل صفائها وعمقها.

وتضم العين ثلاثة مرافق رئيسية:

• حمّام العين: مخصّص للنساء، وهو اصل الاستخدام ويأتيه الماء من نبع الماء مباشرة

• حمّام باشا: مخصّص لسباحة الرجال

• الحلقوم: يصل بين العين وحمام الرجال

• مجرى الماء: مخصّص للدواب وغسل الحمير

وقد تغنّى الأهالي بحمّام تاروت في الأهازيج الشعبية، ومنها:

حمّام تاروت عليك اليوم طيرينْ(ي)

واحد محنّى وواحد أكحل العينْ(ي)

نصبت فخ الهوى باصيد الاثنينْ(ي)

صدّت المحنّى واخطّيت أريش العينْ(ي)

كما أشارت بعض المصادر إلى وجود عينين طبيعيّتين أخريين في تاروت هما عين أم العريش وعين الصادق، وقد رُدمتا لاحقًا. وكان بالإمكان الحصول على الماء لسقي المزارع عند حفر ما يقرب 50 مترا.

12- الربيعية

تُعدّ الربيعية منطقة حديثة نسبيًا، نشأت على موقع أثري، وبالقرب منها يقع مسجد الخضر الشهير، أحد أبرز مساجد المنطقة. كما يقع قربها نخل الوزير، وهو من المواقع التاريخية المهمة في تاروت. ويُرجّح أن اسمها مُستمد من مؤسسها الملا حسن بن ربيع صاحب ديوان الزهور الربيعي.

أصبحت الربيعية بلدة سكنية ذات ملامح واضحة عام 1340هـ، وكان معظم منازلها آنذاك من العشيش والبرستج، واعتمد سكانها على صيد الأسماك وتجارته. وقد تطوّرت سريعًا لتصبح من أهم المناطق السكنية في تاروت، بل على مستوى المحافظة، وسكنها ثلاثة من علماء القطيف: السيد صالح أنصيف، والشيخ محمد جمال الخباز، والشيخ عبد الكريم الحبيل.

مستشفى الربيعية

تأسس أول مستشفى حكومي متكامل في الربيعية عام 1383هـ ليخدم كامل جزيرة تاروت، وضمّ قسمًا للتنويم، لكنه أُزيل عام 1402هـ ربما لتقادم مبناه، وأصبح محله الآن مركز صحي للرعاية الأولية من ضمن عدة مراكز تخدم بلدات تاروت.

كان المستشفى يتألف من ثلاثة أدوار، ويقع شرق تاروت في ساحة مفتوحة تطل على الطريق المؤدي إلى دارين، بحيث يمكن رؤية امتداد الساحل المعروف باسم شاطئ الرملة البيضاء أو شاطئ الرفيعة الممتد من دارين إلى سنابس. وقد بقي المستشفى حاضرًا في الذاكرة لجمال موقعه وتجربتي الخاصة معه، حيث زرته حين عيادة جدتي الذي نومت فيه لإجراء عملية. لاحقًا علمت أن جميع المرضى المنومين حينه قد تم نقلهم من مستشفى القطيف العام نتيجة مشاكل انشائية في مبناه إلى مستشفى الربيعية، وقد شكّلت زيارة مستشفى الربيعية آنذاك طقسًا اجتماعيًا، يترافق مع ركوب سيارات التسهيلات التي كانت تُعدّ نزهة بحد ذاتها بالنسبة للأطفال.

مطار الرفيعة

من أبرز المعالم التاريخية القريبة من موقع المستشفى مطار الرفيعة، وهو مطار صغير يُرجَّح أن البريطانيين هم مَن بنوه في المنطقة، ويُعدّ – وفق الروايات المتداولة – أول مطار في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. ولا تزال بعض آثاره قائمة حتى اليوم، وقد خُصص الموقع لاحقًا للحفاظ على طابعه التاريخي وتراثه المعماري.

13- سنابس

تتموضع سنابس على الشاطئ الشرقي لجزيرة تاروت، وتتميّز ببيوتها التقليدية التي كانت تُبنى من الحجارة البحرية والطين، ثم لاحقًا من الإسمنت وفق الطراز العربي القديم. وتضم البلدة مسجد الشيخ محمد المبارك، الذي تميّزه منارته الشهيرة، كما يوجد فيها ميناء صغير لقوارب الصيد، إضافة إلى مركزٍ لسلاح الحدود.

وكان الدخول إلى سنابس يتم عبر ممرٍ ضيّق للغاية، لا يكاد يسمح بمرور سيارة واحدة، ويُرجَّح أن تصميمه كان له قديمًا بُعد أمني للتحكم في الدخول والخروج وحماية البلدة، كما كان الحال في ذلك الزمان. وتمتاز سنابس بجمالٍ طبيعي فريد؛ إذ تقع على أرضٍ مستوية تكاد تتساوى مع مستوى سطح البحر ما يمنحها امتدادًا بصريًا وبحريًا واسعًا يضفي عليها جمالًا وروحانية. وينحسر الماء عن ساحلها اثناء الجزر حتى خور الحليلة، لمسافة 1500 متر.

وإلى الجنوب منها تقع منطقة جميلة كانت تُغطّيها تلال رملية بيضاء وأراضٍ غير مستوية، تتخللها نباتات وأعشاب برية، وكانت مقصدًا للمتنزهين خلال فترة الثمانينيات؛ حيث يقصدها الأهالي مع أطفالهم للعب والاستمتاع، خاصة في أوقات الجَزر حين ينحسر الماء، فيتشكل ساحل رملي ممتد ومناسب للنزهات العائلية.

وعلى الشمال الغربي من سنابس توجد تلال رملية أثرية، عُثر فيها على قواقع بحرية، ورسوبات فخارية، وأوانٍ محروقة، وهياكل آدمية تعود إلى مستوطنات هيلينية قبل الميلاد. وقد سُوِّر الموقع عام 1407هـ لحمايته بصفته موقعًا أثريًا مهمًا.

وكانت سنابس مكانًا رئيسيًا متخصصًا في صناعة السفن المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم للصيد، وكذلك السفن الكبيرة التي تُستعمل في النقل البحري التجاري ورحلات الغوص لاستخراج اللؤلؤ من الخليج العربي، والتي كانت تحمل في حدود خمسين شخصًا أو أكثر من الغواصين والسيوب والمساعدين، إلى جانب المؤن التي تمكّنهم من البقاء في عرض البحر لأسابيع. وتُعد مهنة القلافة (صناعة السفن) من المهن الرئيسة التي أسهمت في ازدهار حركة الملاحة البحرية وتعزيز اقتصاد البلدة، التي اعتمدت على الصيد بوصفه نشاطًا معيشيًا أساسيًا. كما كانت تصنع في سنابس أدوات الصيد مثل القراقير والشباك.

وقد عُرف أهلها بعلاقاتهم الاجتماعية الحسنة القائمة على التعاون والتواصل والطيبة والبساطة وحسن المعشر ومساعدة الآخرين، وقد تعرفت على زملاء كرام أعزاء منهم لا تُنسى ذكراهم ومنهم الأستاذ حسن حبيب العبندي، والمهندس محمد حسن الأبيض والمهندس حسن حبيب العبد اللطيف وأخوه عبد العظيم والأستاذ الفنان ياسر الحسن والمهندس عبد الله الضامن وكلهم بلا استثناء متفوقين في دراستهم ُومبدعين في أعمالهم ومتميزين اخلاقهم ويلامسون الوجدان في تعاملاتهم ويعطون صورة وضاءة مشرقة لوجه سنابس الاجتماعي.

14- الزور

تُعد الزور قرية صغيرة تقع في الطرف الشمالي لجزيرة تاروت، وتتميّز بروابط سكانية وثقافية مع مناطق خليجية مثل عُمان والإمارات. واسمها مشتق من موقعها الجغرافي، إذ تقوم على لسانٍ بحري بارز داخل الماء يُسمى محليًا زورًا، وهو مصطلح معروف في الخليج يُطلق على الرؤوس الأرضية الممتدة في البحر.

وكان في الزور ميناء قديمٌ مهم لعمليات صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، ولا يزال فيها مركز لخفر السواحل، غير أن نشاط الصيد تراجع فيها لصالح ميناء دارين الحديث بعد تطويره.

15- دارين

تُعد دارين من أشهر موانئ الساحل الشرقي في الخليج العربي، وازدادت أهميتها بسبب عمق المياه المحيطة بها مقارنة بساحل القطيف، ما جعلها محطة بحرية رئيسية لرسو السفن، ونقطة توزيع تجارية نشطة تزود المنطقة بالأسماك وتدعم اقتصادها.

كانت دارين بوابة الشرق إلى الجزيرة العربية، إذ كانت تصل إليها بضائع الهند وشرق آسيا من الأقمشة والعطور والتوابل والسيوف والرماح، وتنطلق منها إلى مناطق الجزيرة العربية الأخرى. وقد ارتبط اسمها بالطيب والمسك في التراث العربي، وجاء في الشعر:

يمرون بالدَّهنا خفافًا عيابُهم

ويَرجعن من دارينَ جُرَّ الحقائِبِ

وقبل إنشاء الجسور الحديثة، كانت دارين تُعد القرية الأبعد في الركن الجنوبي الشرقي للجزيرة، وتنفصل عن جزيرة تاروت عند ارتفاع منسوب مياه المد، لذا أُطلق عليها البحّارة اسم جزيرة دارين لأنها أول ما تراه اعينهم من على سفنهم القادمة من البحر. وكانت بالقرب منها جزيرة صغيرة تُسمى الحالة، اختفت معالمها بعد الردم عام 1399هـ.

قصر محمد بن عبد الوهاب

ومن معالم دارين البارزة قصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الفيحاني، الذي شيِّده عند قدومه من قطر سنة 1303هـ. وهو قصر كبير مكوَّن من طابقين، يتخذ شكلاً شبه مستطيل، وقد بُني من اللبن والجص، وزُيِّن برسومات جميلة وزخارف منقوشة على الجدران، إضافة إلى أقواس إسلامية في الممرات.

كان القصر يقع على مرتفعٍ صخري ينحدر مباشرة إلى البحر، وهو منفصل عن بقية منازل البلدة. وللقصر أبواب من جميع الجهات؛ ففي الجهة الجنوبية المطلة على البحر توجد ثلاثة أبواب خشبية، وفي الجهة الغربية باب يُقال إنه كان مخصصًا للنساء. كما يوجد في وسط القصر بئران للماء.

ويُطلق على القصر أيضًا اسم قلعة جاسم عبد الوهاب، وربما يعود ذلك إلى وجود برجٍ أسطواني مكوَّن من طابقين في زاويته الجنوبية الشرقية، وهو من أبرز معالمه.

16- الحياة قبل الجسر

كانت الحياة بسيطة في تفاصيلها، وكان الاقتصاد قائمًا على صيد الأسماك، واستخراج اللؤلؤ، والزراعة، إلى جانب بعض الأنشطة التجارية. ورغم محدودية الإمكانات، تميّز المجتمع بالنشاط والمهارة، وبالارتباط الوثيق بالمحيط البحري الذي شكّل مصدر رزقه الأساسي. وقد اكتسبت هذه الجزيرة، بما تملكه من موارد، وبفضل موقعها الجغرافي المميز وانفتاحها الاقتصادي والاجتماعي على الآخرين، أهمية كبيرة في الماضي لدى بحّارة وتجار الخليج، حتى غدت مقصدًا لهم وموطنًا لمن اختار السكن فيها.

وحتى منتصف ستينيات القرن العشرين، كانت تاروت شبه معزولة من الناحية البرية، وكانت المواصلات بينها وبين القطيف تعتمد على القوارب والحمير. وتقليديًا، اعتمد السكان بدرجة كبيرة على الموارد المحلية، سواء في سبل المعيشة، أو التغذية، أو التعليم، أو الطبابة. كما مارسوا مهنًا متعددة، مثل صيد الأسماك، والزراعة، واستخراج اللؤلؤ، والتجارة، إضافة إلى الصناعات الخفيفة كالنجارة والصفارة (التعدين).

وقد أكسب هذا النمط من الحياة السكان الاعتماد على النفس، وحُسن التدبير، والصبر، كما منحهم الهدوء والطمأنينة. ومن الناحية الأمنية، كانت تاروت أقل عرضة للهجمات المفاجئة، وأقل تضررًا منها.

وقبل دخول الكهرباء وإنشاء الجسر، اتّسم نمط الحياة بالهدوء، في ظل غياب التلفاز ووسائل الترفيه الحديثة. ورغم بساطة العيش، تميّزت تاروت بأنها كانت ولّادة للطاقات العلمية والفكرية، إذ خرج منها علماء وأطباء ومهندسون ومشايخ كان لهم حضور بارز في المنطقة وخارجها.

17- التحول الاجتماعي

بعد اكتشاف النفط، اتّسع محيط الانفتاح على العالم، وتبنّت المجتمعات أنماطًا معيشية جديدة أخذت تتجاذب وتتقاطع، وأحيانًا تتصارع، مع الأنماط التقليدية. وترك كثير من سكان الجزيرة العمل في الزراعة والبحر، والتحقوا بالشركات والدوائر الحكومية في وظائف حديثة، حالهم في ذلك حال بقية سكان المملكة.

وتُعدّ تاروت واحدة من أهم المناطق الولّادة للقدرات البشرية المتميزة في مختلف المجالات العلمية والإدارية، التي ترفد الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للبلاد، وتسهم في دعم مسيرة التنمية والتعليم. فقد كانت، ولا تزال، ولّادةً للعقول النيّرة من العلماء والأطباء والمهندسين والمشايخ الذين يُشار إليهم بالبَنان.

وجاء إنشاء «الكوزواي» أو الجسر الترابي حدثًا مفصليًا أسهم في تسهيل التنقّل، فغيّر نمط حركة السكان، وربط الجزيرة بالبرّ ربطًا مستقرًا لأول مرة. ومع ذلك بدأت ملامح العمران الحديث في الظهور، وبرزت مظاهر الترفيه. ومع تقدّم الزمن، وتوسّع المشروعات الحكومية، وانطلاق مشاريع التطوير في المنطقة الشرقية، بدأت ملامح الحياة تتغيّر وتظهر بوضوح، كما أسهم الجسر في تسهيل استثمار أراضي الجزيرة في مشاريع تطويرية صناعية وسكنية.

وقامت بلدية القطيف، بعد الانتهاء من تشييد الجسر، بتطوير منطقة سكنية كبيرة في الجزيرة، بلغ عدد قطعها السكنية قرابة ألف قطعة. وقد وُزّعت هذه الأراضي مجانًا على فئة ذوي الدخل المحدود، فيما أُنشئت المساكن بتمويل وإعانة من صندوق التنمية العقاري في ذلك الوقت. وشُيّدت المنطقة كاملة في فترة زمنية قصيرة، واستفاد منها المواطنون، لتكون منطقة الدخل المحدود أول مخطط سكني متكامل يُنفّذ في جزيرة تاروت.

كما قامت البلدية بإنشاء المسلخ، المعروف محليًا باسم المقصب، وهو المرفق الذي كانت تُذبح فيه الأبقار والأغنام التي تُموّن سوق اللحوم في مختلف مناطق القطيف. وقد كان مسلخًا كبيرًا، إلا أنه أُزيل لاحقًا لسبب غير معروف، ولم يُنشأ مسلخ بديل له.

وقد أُقيمت أيضًا مناطق سكنية على أراضٍ بحرية مدفونة، من بينها: التركية، والتركية الصناعية، وحي الجامعيين، والمنيرة، والمزروع، والمناخ، والمشاري، والمحيسنيات، وحي الرضا، وشاطئ الهادي، والدخل المحدود، والشاطئ.

وعلى المستوى الاجتماعي، شكّلت ستينيات وسبعينيات القرن العشرين فترة غنيّة بنهضة التعليم، وبنموّ الترابط الاجتماعي بين قرى ومدن القطيف. وفي تلك الحقبة تبلورت معالم النهضة التعليمية في المحافظة، إذ كانت المدرسة الثانوية تستقطب أبناء المنطقة كافة، مما أوجد تفاعلًا اجتماعيًا وثقافيًا واسعًا بين أبناء القرى والمدن، ومن بينهم أبناء تاروت.

وقد أسهم هذا التفاعل في نشوء صداقات، وتنظيم رحلات مدرسية، وفي امتزاج التجربة الشخصية بالتحوّلات العامة التي شهدها المجتمع. وكانت مدرسة القطيف الثانوية الوحيدة آنذاك تجمع شباب المنطقة، ومنهم أبناء جزيرة تاروت وبقية بلدات محافظة القطيف، باستثناء سيهات، حيث كان أبناؤها يدرسون في الدمام، وصفوى التي أُقيمت فيها مدرسة ثانوية في عام 1970/1971م، وهو ما أسهم في تكوين صداقات، ورحلات جماعية، ومبادرات اجتماعية تركت أثرًا راسخًا في الذاكرة.

رحلة طلابية

تُشكّل تاروت بطبيعتها وموقعها الجغرافي مكانًا متميزًا للتنزه؛ فبين أرضها الخصبة، وتضاريسها السهلة، وساحلها المنفتح على البحر بتنوعه بين العمق والضحالة، وتراثها الممتد في عمق التاريخ، وطيبة أهلها وبساطتهم وحُسن تعاملهم وثقافتهم، يجد المرء أجواءً مثالية للراحة والاستجمام.

في عام 1971، قمنا بتنظيم رحلة مدرسية إلى تاروت أثناء دراستنا في الصف الأول الثانوي، بإشراف الأستاذ علي المغربي، وبتشجيع من زملائنا من أبناء تاروت، وهم نخبة من الطلبة المتميزين، منهم المرحوم الدكتور حسين العوجان، والمرحوم علي الصفار، والدكتور علي الرمضان، والأستاذ منصور المهر (تاروت)، ومهندس الطيران أحمد الماجد (الربيعية)، والمهندس محمد حسن الأبيض، والأستاذ حسن حبيب العبندي (سنابس).

كان في القطيف آنذاك ثانوية واحدة فقط، تجمع طلاب المنطقة جميعهم، فكانت فرصة ثمينة للتعارف وبناء علاقات قوية بين الطلاب من مختلف القرى. وعلى الرغم من أنهم يأتون من مجتمع كبير واحد، إلا أن ذلك لم يخلُ من اختلافات جميلة في لكنات اللهجات، وتباين بعض العادات والملامح الشخصية.

استأجرنا حافلة (باص) كان يقودها حبيب الرشود من عنك، وحملنا معنا أدوات الطبخ والمواد الغذائية اللازمة لإعداد وجباتنا، إلى جانب الشاي والقهوة والمرطبات. كانت رحلة طلابية تعاونية، تطلبت من الجميع المشاركة، ليس فقط في تغطية تكاليفها المادية، بل أيضًا في العمل الفعلي من “شيل وحط”، و“طبخ ونفخ”، وتنظيف وترتيب، وكل ما تحتاجه الرحلة من خدمات.

وكان زميلنا المرحوم ميرزا عباس الشماسي يتولى مسؤولية التنظيم والترتيب والتوجيه، واتخاذ القرارات النهائية لضبط أمور الرحلة. كان زميلًا وفيًا ورفيقًا متفانيًا في خدمة الجميع وتحقيق أهداف الرحلة.

انطلقنا من أمام بوابة المدرسة في الصباح الباكر، وكنا مجموعة كبيرة من مختلف مناطق القطيف، وكانت فرحتنا لا توصف. استغرقت الرحلة قرابة نصف ساعة حتى وصلنا إلى بستان كبير يُعرف باسم “نخل الوزير”. كان المكان مفتوحًا وشبه مهجور، لكنه جميل، يضم مبنى مكوّنًا من دورين اتخذناه مقرًا لنا، وبجواره عين ماء ارتوازية تصب دون انقطاع في بركة كبيرة، ومنها يتدفق الماء بغزارة ليسقي البستان المترامي الأطراف، الممتلئ بمختلف الأشجار وأنواع الثمار.

في ذلك الوقت، كان يسود الأمان والثقة بين الناس، وتسود البساطة في الحياة وروح التعاون. كانت كثير من المزارع والنخيل قد هُجرت، وانتقل الفلاحون للعمل في الوظائف المتاحة في الدوائر الحكومية والشركات، وبقيت قلة من المزارعين استمروا في الزراعة، إما لأنهم وجدوا فيها ذواتهم، أو لعدم رغبتهم في الابتعاد عن مساكنهم أو العمل تحت إمرة الآخرين.

كانت تجربة رائعة للطلاب؛ استمتعنا بالطبخ، والمشي في أرجاء البستان، وتناول وجبة غذاء قمنا بإعدادها بأنفسنا. وكان ذلك في حد ذاته عملًا ممتعًا، أشعرنا – ونحن طلبة الثانوية اليافعين – بقدرتنا على خدمة أنفسنا، واستقلاليتنا، واستعدادنا لمواجهة الحياة التي كانت تنتظرنا بعد المرحلة الثانوية. مضى الوقت في راحة واستجمام ومتعة، بلقاء الإخوة الذين أصبحوا أصدقاء بعد أن جمعتنا الزمالة على مقاعد الدراسة.

وفي المساء، لممنا أغراضنا واستقللنا الحافلة متوجهين إلى زيارة قصر الفيحاني في دارين، حيث بقينا فيه حتى ما قبل الغروب، مستمتعين بالسير بين غرفه وردهاتِه وساحاته الواسعة وبرجه. كان القصر مهجورًا وشبه متهالك، لكنه كان يدل على ثراء صاحبه، تاجر اللؤلؤ المشهور في زمانه، مما جعله معلمًا تاريخيًا بارزًا في المنطقة.

وبعد القصر، كان لا بد من التوقف عند شواطئ بحر دارين العميقة، ومشاهدة مينائها العامر بسفن ومراكب الصيد التي تزود المنطقة بالأسماك من بحر الخليج. وكان الفضول يدفعنا للتعرف على أنواع السفن التي يستخدمها الصيادون، والتي تُسمّى “اللنجات”، ولكل منها تصميمه الخاص بحسب طبيعة العمل الذي يقوم به.

فهناك القوارب الخشبية التقليدية الصغيرة المستخدمة للصيد القريب من الساحل، وهناك مراكب الشباك، وهي أكبر حجمًا وتُستخدم فيها شباك الجر لاصطياد كميات كبيرة من الأسماك، إضافة إلى سفن الخيوط الصنارية التي تعتمد على خيوط طويلة مزودة بالطُعم لصيد أنواع محددة من الأسماك، وكذلك سفن القرقور التي تستخدم مصائد دائرية الشكل تُلقى في البحر لاحتجاز الأسماك.

رحلة بالدراجات

في الصف الثالث الثانوي عام 1973م، ذهبنا إلى تاروت بالدراجات الهوائية، وقطعنا الجسر الذي يربط القطيف بتاروت. بدأنا رحلتنا من عند مصلح الثلج، ومررنا بمقالع الحجارة البحرية التي كانت تُستخدم في البناء، ثم بالمقصب (المسلخ)، إلى أن وصلنا إلى منزل الدكتور حسين العوجان، الذي استضافنا في مجلسهم بالديرة. وبعد احتساء القهوة والشاي وتناول العصيدة، انطلقنا بالدراجات نحو الربيعية وسنابس والزور، متجولين بين الأحياء السكنية والبساتين وسواحل البحر، حيث المناظر البحرية الخلابة وأماكن صيد الأسماك وصناعة القراقير.

رحلات مع العائلة

ومن الأشياء الجميلة حتى منتصف الثمانينات الرحلاتُ المتكررة التي كنتُ أصطحب فيها العائلة إلى جزيرة تاروت؛ لأن الأطفال كانوا يأنسون بالطبيعة هناك، ورؤية الخيول والأبقار ودوابّ الحمير، واللعب على الشواطئ البحرية، وكان ذلك مصدر بهجة وفرح لهم، كما فيها فائدة لارتباطهم بالبيئة وتوسعة مداركهم بالمشاهدة. وكانت هذه الزيارات فرصةً أيضًا لشراء الأسماك الطازجة والروبيان، الذي يتوفر في تاروت بشكل يومي من المصائد العشبية الطبيعية القريبة من الجزيرة، إضافةً إلى شراء خبز التنور العربي وخبز مريم من خبازين محليين يجيدون صناعته.

رحلة المتقاعدين

بعد تقاعد الزملاء في مرحلتنا العمرية، بدأنا برحلات محلية وعالمية، ومن ضمنها رحلة محلية أخذتنا إلى زيارة تاروت، وتحديدًا لزيارة القلعة (البرتغالية) عام 2017م، حيث يمكن للزائر التجول داخل القلعة ومشاهدة تفاصيلها من الداخل.

ويأخذ مخطط القلعة من الداخل شكل شبه بيضاوي وغير منتظم الشكل، وهي محاطة بسور خارجي عريض مشيَّد من الطين والجص وحجارة الفروش، وكانت مدعَّمة بأربعة أبراج، بقي منها ثلاثة. كما تظهر تحت القلعة صخورٌ وأُسُسٌ للمعبد القديم.

وقد رُمِّمت القلعة عدة مرات عبر تاريخها، وكان آخرها الترميم الذي قامت به إدارة الآثار عام 1984م، نظرًا لأهميتها التاريخية، وأصبحت اليوم محطةً لتوافد السياح الذين يقصدون الجزيرة.

خاتمة

لعل ما كُتب هنا يكون مساهمة متواضعة في حفظ صورة جميلة من تاريخ الجزيرة، تقديرًا لأهلها، ولجيلٍ عاش بين القاري والجسر تحوّلات لا تُنسى. وما استذكار الماضي إلا محاولة للاعتراف بفضل المكان والناس الذين رسموا ملامح حياتنا.

لقد تغيّرت تاروت والقطيف كثيرًا، وتبدّلت الطرق والمباني ووسائل النقل، لكن الذاكرة تظل الجسر الدائم الذي يصل الماضي بالحاضر. فاستعادة تلك المشاهد، من القاري الذي يجرّه الحمار إلى الجسور التي تسير عليها المركبات، ومن أحياء تاروت القديمة وبساتينها وشواطئها إلى التمدّد العمراني والتطوّر السياحي الذي تشهده اليوم، ليست إلا رسمًا لمرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة؛ مرحلةٍ تجمع بين بساطة الأمس، برائحة البحر ومشاعر الطفولة، وبين معطيات التحديث التي عمّت المكان.

وجميل أن نشدو في الختام بأبيات من قصيدة “أيقونة الساحل” للشاعر الأستاذ عارف الجشي:

تاروت يا طيب النسائم زهرة

في روضك العبق استطاب مقيلا

في ثوبك المرجان يصدح غامرا

واللؤلؤ المفتون كان قتيلا

عيناك تمخر في البحار تحننا

وبها المراكبُ تُنشدُ التهليلا

تاروت يا عطر السواحل قبلة

ولنخلها يغفو السنا تظليلا

والعشقُ حاجبها الجميلُ ببابها

والعلم تاج قد علا إكليلا

طيب التراب ووجده وولاؤه

فجرٌ نديٌ منزلٌ تنزيلا

خمرية الأغصان مؤمنة الهوى

وروائعُ الأزهارِ باتَ خميلا

فتمايلي عشتارُ في ماءٍ ولا

تخفي الهوى فالحسن كان دليلا

القلعةُ الشمَّاءُ رمزُ حضارةٍ

تروي حديثاً عابقاً وجليلا

حضنت قرونا في خفايا سورها

لتنير في ليل الدجى قنديلا

قريبا: نزهة في تراث القطيف الجغرافي (ج4)

لقراءة الجزء الأول: https://www.qatifscience.com/?p=33195

لقراءة الجزء الثاني: https://www.qatifscience.com/?p=33311

علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية

علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية