في دراسة علمية شهيرة أجرتها الباحثة راشيل هيرز من جامعة براون، وجد العلماء أن روائح يومية معتادة، مثل رائحة الخبز الطازج أو العشب المقطوف حديثًا أو قطرات المطر إذا تساقطت على تربة طينية، تثير ذكريات شخصية أكثر عاطفية وقوة من نفس المنبهات عند تقديمها بصريًا أو سمعيًا.

هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلات علمية مرموقة، استخدمت منهجية دقيقة حيث قدمت المنبهات نفسها (مثل صورة أو صوت) مقابل الرائحة الحقيقية، وأظهرت أن الذكريات الشميّة كانت أكثر حيوية وارتباطًا بالعواطف، مما يعكس الارتباط الفريد بين حاسة الشم والذاكرة العاطفية.

هذه الظاهرة، المعروفة بـ”تأثير بروست” نسبة إلى الكاتب مارسيل بروست الذي وصف في روايته “في بحث عن الزمن المفقود” كيف أحيت رائحة كعكة المادلين مغموسة في الشاي، ذكريات طفولته بكل تفاصيلها، أصبحت أساسًا لعلمين متكاملين: علم الروائح النفسي (Aromachology) والعلاج بالروائح العطرية (Aromatherapy).

تُعد حاسة الشم من أقدم الحواس تطورًا في تاريخ الكائنات الحية. فقد ظهرت قبل الرؤية والسمع، ولعبت دورًا محوريًا في البقاء، من خلال تمييز الغذاء من الخطر، والبيئة الآمنة من المهدِّدة. ومع تطور الإنسان وبروز اللغة والتفكير المجرد، تراجع الاعتماد الظاهري على الشم، حتى بدا وكأنه حاسة ثانوية.

غير أن الأبحاث العصبية الحديثة كشفت أن هذا التراجع ظاهري فقط، وأن الشم لا يزال يؤدي دورًا أساسيًا في تنظيم السلوك، وبناء الانطباعات، والتفاعل الاجتماعي، غالبًا على مستوى لا واعٍ.

يعود تاريخ استخدام الروائح إلى آلاف السنين؛ فالمصريون القدماء استخدموا البخور في الطقوس الدينية والطبية لربط الجسم بالروح، وطور الأطباء العرب مثل ابن سينا تقنيات التقطير لاستخراج الزيوت العطرية، وفي القرن العشرين، أعاد الكيميائي الفرنسي رينيه موريس غاتفوسيه اكتشاف قوة الزيوت، عندما عالج حروقه بزيت اللافندر النقي، مما أسس لمصطلح (Aromatherapy).

اليوم، في عصر التوتر المزمن والحياة الرقمية، أصبحت الروائح أداة علمية وعلاجية قوية. وفقًا لتقارير حديثة مثل (Nielsen IQ) لعام 2025، يبحث 24% من المستهلكين عن العلاج بالروائح كجزء أساسي من روتين الصحة اليومي، مع نمو السوق العالمي إلى 12.99 مليار دولار بحلول 2032 بنسبة نمو سنوي مركب 8.2%. هذا النمو يعكس الوعي المتزايد بقوة الروائح في تحسين المزاج، تقليل التوتر، وتعزيز الذاكرة، خاصة بعد جائحة كورونا التي سرقت حاسة الشم من ملايين البشر، مما كشف عن روابط عميقة بين فقدان الشم والاكتئاب.

الفرق بين علم الروائح النفسي والعلاج بالروائح العطرية

صيغ مصطلح (Aromachology) رسميًا عام 1989 من قبل معهد (Sense of Smell Institute)، ويركز حصريًا على التأثير النفسي والسلوكي المباشر للروائح، سواء طبيعية أو اصطناعية، دون ادعاءات علاجية طبية. يهتم بكيفية تغيير الرائحة للمزاج أو الإنتاجية في ثوانٍ، كما في استخدامها في التسويق أو أماكن العمل.

أما (Aromatherapy) فيعتمد على الزيوت العطرية الأساسية المستخلصة من النباتات، العلاج بالروائح إلى استخدام الزيوت العطرية ، بهدف تحسين الصحة الجسدية والنفسية. ويُصنَّف هذا المجال ضمن ممارسات الطب التكميلي أو البديل، ويعود تاريخه إلى قرون قديمة.

الآلية العصبية: الطريق المباشر إلى الجهاز الحوفي

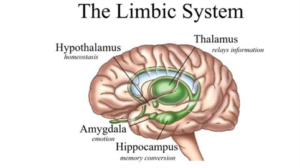

السر في قوة الروائح يكمن في الجهاز العصبي. الرائحة هي الحاسة الوحيدة التي تصل مباشرة إلى الجهاز الحوفي (Limbic System)، مركز العواطف والذاكرة في الدماغ، دون المرور بفلتر الثالاموس كباقي الحواس.

عند استنشاق جزيئات عطرية، ترتبط بالمستقبلات الشمية (حوالي 400 نوع وظيفي لدى الإنسان)، ثم تنتقل الإشارة عبر العصب الشمي إلى البصلة الشمية، ومنها فورًا إلى اللوزة الدماغية (Amygdala) مسؤولة عن العواطف، والحُصين (Hippocampus) مسؤول عن الذاكرة.

يقول البروفيسور فينكاتيش مورثي من جامعة هارفارد: “الإشارات الشمية تصل بسرعة فائقة إلى مراكز العواطف والذاكرة”. دراسات التصوير الدماغي (fMRI) في 2025 أظهرت تنشيطًا أقوى بنسبة 28% في الجهاز الحوفي عند استنشاق روائح لطيفة مقارنة بالموسيقى أو الصور. كما أكدت دراسات أخرى أن روائح النباتات تحسن الاتصال الدماغي في النصف الأيسر بنسبة 21-29%، مما يعزز الراحة العاطفية.

الشم والقدرات المعرفية

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الشم لا يرتبط بالذاكرة والعاطفة فحسب، بل يتداخل أيضًا مع القدرات المعرفية العليا، مثل الانتباه، والتعلم، والمرونة الذهنية. وقد أظهرت دراسات أن تراجع القدرة على التمييز بين الروائح يرتبط بتراجع معرفي عام، وهو ما جعل اختبارات الشم أداة مساندة في التقييم المبكر للاضطرابات العصبية التنكسية.

يرى بعض الباحثين أن الروائح تعمل كمنبهات معرفية، تهيّئ الدماغ لمعالجة المعلومات، وتسهم في تسهيل استرجاعها، خاصة إذا كانت مرتبطة بتجارب سابقة.

الروائح بين الطب والفلسفة والتاريخ

لم تكن الروائح يومًا مجرد إحساس عابر في تاريخ الفكر الإنساني، بل شكّلت عنصرًا معرفيًا وثقافيًا عميقًا، استُخدم لفهم الجسد، والنفس، والمجتمع، بل وحتى التحولات التاريخية الكبرى. وبينما تعاملت العلوم الحديثة مع الشم بوصفه وظيفة عصبية قابلة للقياس، يكشف التراث الفلسفي والطبي والأدبي عن فهم أكثر شمولًا للرائحة، بوصفها جسرًا بين الحس والمعنى.

ويبرز في هذا السياق بعض الأسماء منها: ابن سينا، والجاحظ، والمقريزي في التراث العربي-الإسلامي، وآلان كوربان في الفكر الغربي الحديث:

ابن سينا: الشم بين الطب والنفس

يحتل الشم مكانة واضحة في مشروع ابن سينا الطبي والفلسفي، ولا سيما في كتابه القانون في الطب. لم ينظر ابن سينا إلى الروائح بوصفها مجرد منبهات حسية، بل عدّها عوامل مؤثرة في المزاج، والنفس، ووظائف الدماغ. فقد ربط بين الروائح وبين الأمزجة الأربعة، معتبرًا أن بعض الروائح يمكن أن تُحدث اعتدالًا في المزاج، بينما قد تُسهم أخرى في اضطرابه.

ويظهر البعد الفلسفي في نظرته حين ربط الشم بالخيال والذاكرة، مشيرًا إلى أن الروائح قادرة على تحريك الانفعالات واستحضار الصور الذهنية، حتى في غياب المحفزات البصرية. كما استخدم الروائح في سياق علاجي، سواء في تهدئة النفس، أو في تنشيطها، ما يضعه في موقع مبكر بين الطب النفسي الحسي والعلوم العصبية الحديثة. ويكشف هذا التصور عن إدراك عميق لوظيفة الشم بوصفه قناة تواصل بين الجسد والعقل، قبل قرون من اكتشاف المسارات العصبية الحديثة.

الجاحظ: الرائحة كمرآة للمجتمع

أما الجاحظ، فقد تعامل مع الروائح من زاوية ثقافية واجتماعية، لا تقل عمقًا عن المقاربة الطبية. ففي البيان والتبيين والحيوان، تظهر الروائح بوصفها علامات دلالية تكشف عن الطبقات الاجتماعية، وأنماط العيش، والعادات اليومية. لم يكن الجاحظ يصف الروائح لذاتها، بل بوصفها لغة اجتماعية تُقرأ من خلالها أخلاق الناس وأحوالهم.

فالرائحة الطيبة، في نصوصه، اقترنت بالنظام والترف والاعتدال، بينما ارتبطت الروائح الكريهة بالإهمال والفوضى وسوء التدبير. ويكشف هذا الاستخدام عن حس أنثروبولوجي مبكر، يرى في الرائحة أداة لفهم المجتمع، لا مجرد إحساس فردي.

المقريزي: تاريخ يُشمّ ولا يُرى

ينقلنا المقريزي من الفضاء الأدبي إلى الحقل التاريخي، حيث تصبح الروائح جزءًا من توثيق الحياة اليومية. ففي كتاباته عن القاهرة، ولا سيما في الخطط، لا يكتفي بوصف الأسواق والمساجد والشوارع بصريًا، بل يصفها شميًا، متوقفًا عند روائح الطعام، والدخان، والمياه، والعفن، والعطور.

تكشف هذه الأوصاف عن وعي تاريخي بأن الروائح مؤشر على الحالة الاقتصادية والصحية والسياسية. فانتشار الروائح الكريهة، في نصوص المقريزي، غالبًا ما يقترن بالأوبئة، أو الأزمات الاقتصادية، أو سوء الإدارة. وهكذا، تتحول الرائحة إلى وثيقة تاريخية غير مكتوبة، يمكن من خلالها قراءة التحولات الاجتماعية. ويُعد هذا المنهج سابقًا لما سيعرف لاحقًا بـ “تاريخ الحياة اليومية”.

آلان كوربان: كتابة التاريخ عبر الحواس

في الفكر الغربي الحديث، أعاد المؤرخ الفرنسي آلان كوربان الاعتبار للرائحة بوصفها أداة تحليل تاريخي. ففي كتابه الشهير عطر التاريخ، قدّم مقاربة جديدة لقراءة المجتمع الأوروبي في القرن التاسع عشر، من خلال تحوّل الحساسية تجاه الروائح. بيّن كوربان كيف ارتبط الخوف من الروائح بالقلق من المرض، وكيف أسهمت هذه الحساسية في نشوء سياسات النظافة الحديثة، وإعادة تنظيم المدن.

لم يكن اهتمام كوربان بالروائح اهتمامًا هامشيًا، بل اعتبرها مدخلًا لفهم التحولات الذهنية العميقة، من العلاقة بالجسد، إلى تصور الطهارة، إلى مفهوم المجال العام. وبهذا، نقل الشم من الهامش إلى مركز التحليل التاريخي، منسجمًا – من حيث لا يقصد – مع ما فعله المقريزي قبل قرون، وإن بأدوات منهجية حديثة.

أدّى الانتشار الواسع لفقدان حاسة الشم بعد الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى زيادة الاهتمام بما يُعرف علميًا باسم (Olfactory Training)، وهو برنامج لإعادة تأهيل الجهاز الشمي يعتمد على تعريض المريض بشكل منتظم وممنهج لمجموعة مختارة من الروائح القوية والواضحة، مثل الليمون (Lemon)، والقرنفل (Clove)، والقهوة (Coffee)، والأوكالبتوس (Eucalyptus). يقوم هذا الأسلوب على مبدأ (Neuroplasticity) أو اللدونة العصبية، حيث يُحفَّز الدماغ على إعادة تنظيم المسارات الشمية المتضررة وتعلّم تفسير الإشارات الحسية من جديد.

إلى جانب التدريب الشمي، تُستخدم في بعض الحالات علاجات داعمة تحت إشراف طبي، من بينها بخاخات الكورتيكوستيرويد الأنفية (Intranasal Corticosteroids) لتقليل الالتهاب في التجويف الأنفي، خاصة إذا كان فقدان الشم مصحوبًا باحتقان مزمن. كما يُلجأ أحيانًا إلى المكملات الغذائية مثل فيتامين (A) بجرعات مدروسة لدوره المحتمل في دعم تجدد الخلايا الظهارية، وأحماض أوميغا-3 الدهنية (Omega-3 Fatty Acids) لما لها من خصائص مضادة للالتهاب وداعمة لصحة الأعصاب.

وفي بعض البروتوكولات البحثية، جرى اختبار استخدام مضادات الأكسدة (Antioxidants) والزنك (Zinc)، وإن كانت الأدلة العلمية حول فعاليتها لا تزال متفاوتة. ويؤكد الأطباء أن هذه العلاجات لا تُغني عن التدريب الشمي نفسه، بل تُعد مكملة له، وأن أي تدخل دوائي يجب أن يتم بعد تقييم طبي دقيق، تجنبًا للاستخدام غير المبرر أو الآثار الجانبية.

أبرز الدراسات العلمية وتأثير الروائح الشائعة

- مع تقدم البحث، أصبحت الدراسات أكثر دقة. دراسة راشيل هيرز (2004 ومتابعاتها) أثبتت تفوق الروائح في إثارة الذكريات العاطفية. دراسة أخرى في 2024 أظهرت أن الزيوت الأساسية تحسن الوظيفة الإدراكية بنسبة تصل إلى 226% في بعض الحالات.

- اللافندر: دراسات مثل “Diego et al. (1998)” وتحديثات 2025 أظهرت خفض هرمون الكورتيزول بنسبة 25%، تحسين النوم، وتقليل القلق أثناء الإجراءات الطبية بنسبة 30%.

- إكليل الجبل (روزماري): دراسة “Moss et al. (2008)” و2024 أكدت تحسن الذاكرة قصيرة المدى بنسبة 15%، مع خصائص وقائية عصبية ضد الشيخوخة.

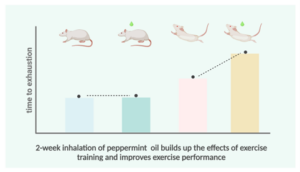

- النعناع: دراسات “Raudenbush (2009)” و2023 أظهرت زيادة اليقظة وتحسين الأداء الرياضي بنسبة 28% عند الاستنشاق المتكرر.

- الحمضيات (مثل الليمون أو اليوزو): دراسات يابانية أكدت تقليل جرعات مضادات الاكتئاب، مع تحسن المزاج السريع.

- الفانيليا: دراسات “Redd (1994)” و2024 أظهرت تقليل القلق بنسبة 63% لدى مرضى التصوير بالرنين.

- الورد: دراسة يابانية 2025 وجدت زيادة حجم المادة الرمادية في الجهاز الحوفي بنسبة 10-15% عند الاستنشاق المستمر.

- دراسة 2023-2025 أخرى أظهرت أن الإثراء الشمي ليلاً يحسن الذاكرة عند كبار السن بنسبة 20% من خلال تعديل مسارات الجهاز الحوفي.

التطبيقات العملية في الحياة اليومية والمستقبل

انتقلت الروائح من المختبرات إلى الحياة اليومية. في المستشفيات، يُستخدم اللافندر لتهدئة المرضى قبل العمليات. في المكاتب، يُنشر النعناع لزيادة الإنتاجية. الفنادق الفاخرة مثل ريتز كارلتون لها “رائحة توقيع” تبني ولاء عاطفيًا. شركات السيارات مثل مرسيدس وبي إم دبليو وتسلا طورت أنظمة تعطير ذكية تتكيف مع المزاج أو وضع القيادة.

في 2025، أطلقت شركات مثل (Xiaomi) موزعات ذكية ترتبط بالهواتف لإطلاق روائح مهدئة قبل الاجتماعات. الدراسات تتوقع دمج الروائح في الأجهزة القابلة للارتداء والمنازل الذكية لعلاج القلق والاكتئاب المقاوم.

من فقد حسّاً فقد علماً!

في أعماقنا، حيث تتلاقى الذاكرة بالعاطفة، تكمن الروائح داخلنا، تُحرك خيوط الروح دون إذن أو مقاومة. كما يقول أرسطو في كتاب “البرهان”: “من فقد حسًا فقد علمًا”، مشيرًا إلى أن كل حاسة هي بوابة لنوع من المعرفة، وفقدانها يعني حرمان النفس من عالم كامل من الإدراك. هذا القول الفلسفي القديم يصبح اليوم دليلاً علميًا؛ فقدان حاسة الشم في جائحة كورونا أدى إلى اكتئاب عميق لدى الملايين، مما يؤكد أن الروائح ليست رفاهية، بل جزء أساسي من هويتنا العاطفية والمعرفية.

في عالمنا المعاصر حيث يغلب عليه الضجيج الرقمي، تُفقد الروائح الطبيعية مثل المطر أو الخبز الطازج ، بسبب الانعزال عن الطبيعة – لكن في هذا العالم، تظل الروائح اللغة الأكثر صدقًا لـ اللاّوعي. كما أكدت راشيل هيرز: “الرائحة والعاطفة مخزنتان كذكرى واحدة”. وكما وصفت هيلين كيلر: “الروائح توسع قلبي فرحًا أو تقبضه حزناً”. دراسات 2025 تؤكد زيادة حجم الدماغ بالروائح، مما يفتح أبواب علاجات مستقبلية.

في الختام، مع كل جزيء يعبر الهواء، ونبضة عصبية تشق طريقها إلى الدماغ، تتكوّن إحدى أكثر التجارب الإنسانية عمقًا وتعقيدًا. فما يصفه العلم اليوم بمسارات شمية ولُدونة عصبية، عبّر عنه الأدب منذ قرون بالحنين والذاكرة والغياب.

الرائحة، كما تكشفها المختبرات وترويها النصوص، ليست مجرد أثر كيميائي، بل توقيع خفي للزمن في الجسد.

وحين يعيد علم الأعصاب الاعتبار لحاسة الشم، فإنه يلتقي دون قصد مع حكماء وفلاسفة وشعراء أدركوا أن بعض المعارف لا تُرى ولا تُسمع، بل تُشمّ. وهكذا، يقف الإنسان عند تقاطع العلم والخيال، ليدرك أن الرائحة لغة سرية تحفظ ما تعجز الكلمات عن قوله.

علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية

علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية